Muito se fala hoje sobre “lugar de fala” para reivindicar identidades de grupos antes impedidos de se manifestar na sociedade em que vivem. Aí se incluem mulheres, negros, indígenas, pertencentes aos grupos LGBTQIA+, na busca de uma voz social que se faça ouvir. É importante reconhecer a legitimidade dessa busca sem deixar de lado sua complexidade identitária. Isso porque foi criada uma crença de que só negro pode falar sobre sua cultura e seus valores, só indígenas podem reivindicar seus direitos, só membros dos grupos LGBTQIA+ podem explicar suas diferenças e assim por diante.

Para melhor entender a força dessa expressão e sua difusão no contexto atual, há que se evocar a ideia de cena enunciativa criada por dois falantes, um eu dirigindo-se a um tu (você), fundamental na interação humana. Tomando-se a linguagem como constituinte da mente humana, forma básica da sobrevivência do ser vivo em seu nicho, é preciso reconhecer, com Émile Benveniste, que o falante, o locutor, quando se dirige ao seu alocutário, encena-se como enunciador. Isso significa que um eu pode assumir vários papéis a cada elocução. Uma mãe, quando fala com seus filhos, não tem necessariamente o mesmo perfil delineado no momento em que se dirige ao companheiro ou a uma amiga. Assim, não há um lugar de fala permanentemente ocupado por pessoas que são mães. Uma mulher sem filhos pode construir-se como uma mãe, um homem pode também fazer isso, bem como uma criança, o que não significa que estejam mentindo, sendo desonestos ou indignos de crédito.

Na verdade, a mente humana é um teatro que nos dá elementos para representar vários papéis, ocupar diferentes funções sociais, assumir diferentes perfis. Por isso mesmo, um negro pode ocupar simbolicamente o lugar de um não negro, incorporando seus valores sem ao menos ter consciência de como está agindo. Por outro lado, um não negro pode defender os direitos do negro sem prejuízo de seu lugar de fala. Conclui-se que o lugar de fala é encenado a cada vez que se toma a palavra; não há lugar de fala legitimado pela origem étnica, social ou de gênero. As relações de poder é que costumam validar ou não as identidades construídas.

O importante é que, para constituir-se como sujeito, o indivíduo precisa tomar a palavra frente ao outro. Por isso mesmo, a maior violência contra alguém é mandar que se cale a boca. Se os pronomes pessoais são, na verdade, o eu e o tu, o ele é apenas a pessoa de quem se fala. Este só se torna sujeito quando ocupa o lugar do eu. Os diversos grupos têm, pois, razão de reivindicar a fala, mais do que isso, a voz, para defender seus direitos e valores. Sem se esquecer, porém, que importa o que se fala e como se fala, buscando observar seu perfil e os daqueles que o cercam.

Observando-se a dinâmica das cenas enunciativas, pode-se tentar esboçar a cena enunciativa escolar, as cenas enunciativas escolares, tendo como parâmetro a pergunta: quem fala na escola: O professor? O aluno? O diretor? A pedagoga? A cadeia enunciativa encenada dentro da sala engloba outros sujeitos enunciativos, que mudam de acordo com a cena montada.

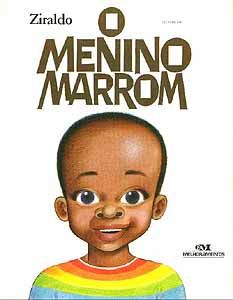

Na indicação de um livro, por exemplo, envolvem-se todos aqueles que agiram para que ele fosse escolhido: o Ministério da Educação, as leis e diretrizes curriculares, os editores, os professores que participaram da avaliação compondo equipes formadas pelo MEC e outros mais, como os pais e a igreja. Veja-se, por exemplo, o caso do livro O menino marrom, de Ziraldo, que foi retirado da lista das escolas municipais de Conselheiro Lafayete, em Minas Gerais. Sem mesmo ler os livros a comunidade trava um debate sobre a propriedade ou não de um estudante ler ou não o citado livro. A imprensa veicula notícias alargando o debate. Um debate amplo e válido. Com que critérios, que filtros? É sobre isso que queremos discutir.